|

120 Jahre Rundfunkgeschichte im Museum

Am Anfang war das Morsealphabet...

Mitte des 19. Jahrhunderts war die Übermittlung von Nachrichten mit Hilfe

des Morsealphabets, das nur aus kurzen und langen Zeichen bestand, an die

Verlegung von Kabeln gebunden. Die drahtlose Übertragung konnte seinerzeit nur

mit Hilfe von Licht- oder Schallsignalen auf kurze Entfernungen realisiert

werden und war außerdem stark wetterabhängig. Um 1865 sagte der geniale

englische Physiker James Clerk Maxwell (1831-1879) voraus, dass es ähnlich wie

das Licht auch längere Wellen geben müsse, die sich drahtlos ausbreiten und den

Dunst der Atmosphäre durchdringen. Dieser Gedanke faszinierte Heinrich Hertz

(1857-1894) von der Jugend an. Er war ein begabter Experimentator und hat als

Professor in Karlsruhe dann in der zweiten Hälfte der 1880er Jahre die Existenz

solcher Wellen unter großem persönlichen Einsatz nachgewiesen. Er wusste, dass

elektrische Funken eine rätselhafte Fernwirkung ausüben. Dies ist auch heute

durch deren Störwirkung auf den Rundfunkempfang allgemein bekannt.

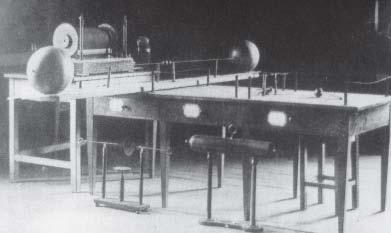

Eine Originalfotografie der

Laborausrüstung von Heinrich Hertz, mit der er 1886 erstmals die drahtlose

Ausbreitung elektromagnetischer Wellen nachweisen konnte. Repro: W. Mayer

Er verband deshalb eine solche

Funkenentladungsstrecke mit Stäben, wir würden heue von Antennen sprechen. Diese

Funken bewirkten dann in entfernten Empfangsstäben gleicher Abmessungen drahtlos

Wirkungen, die Hertz als kleine Funken mit Hilfe eines Mikroskops sichtbar

machte. Aus dieser Erzeugung und dem Empfang drahtloser Wellen leitete sich die

Wortbildung „Funktechnik“ ab. Der so genannte Funkensender war bis in das erste

Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gebräuchlich, weil es keine andere Möglichkeit

zur Erzeugung solcher Wellen gab. Auf der Empfangsseite gab es Fortschritte.

Zuerst wurde der so genannte Fritterempfänger verwendet, der 1891von dem

Franzosen Edouard Branly (1894-1940) erfunden wurde. Ein mit Eisenspänen

gefülltes Röhrchen ändert unter dem Einfluss auch schwacher Wellen seinen

elektrischen Widerstand, so dass eine Klingel betätigt werden kann und den

Empfang anzeigt. Der seltsame Effekt bleibt bis heute ungeklärt und war auch

nicht besonders zuverlässig. Damalige Produzenten mussten ihrer

Empfängerlieferung sicherheitshalber bis zu 25 solcher Empfangselemente

mitgeben.

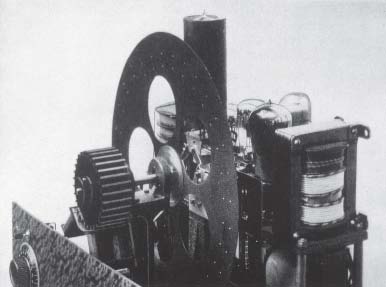

Um 1900 sah ein handelsüblicher

Funkensender nach dem Prinzip von Hertz so aus. Ausstellungsstück im

Rundfunkmuseum Fürth. Foto: A. Mayer

Detektor und der Bildröhre

Der Straßburger Professor Karl Ferdinand Braun (1850-1918) schaffte hier

bald Abhilfe. Er erinnerte sich an seinen schon 1874 entdeckten Detektor, der

sich dann bald in die Empfangstechnik einführte. Dieser bestand aus einem

Silberdraht mit federnd auf einem Bleiglanzkristall hergestellten Kontakt und

war noch bis in die 1930er Jahre bei einfachen Empfängern gebräuchlich, der

Gleichrichtereffekt wird noch heute bei vielen Halbleiterbauelementen verwendet.

Braun erfand 1897 auch die Kathodenstrahlröhre, die im Prinzip im heutigen

Fernsehempfänger noch verwendet wird. Braun hat sich dann zunehmend dem Ausbau

der Funkübertragung gewidmet und war 1903 an der Gründung der neuen Firma

Telefunken beteiligt, in der die Fachkräfte von Siemens und AEG zusammengefasst

wurden. Das geschah auch unter Druck des damaligen Kaisers Wilhelm II., weil die

Funktechnik vor allem für die Seekriegsführung geeignet erschien und vom

Konkurrenten England stark gefördert wurde. Der Italiener Guglielmo Marconi

(1874-1937), der in seiner Heimat wenig Gehör fand, hatte durch seine englische

Mutter gute Verbindungen nach England. Dort wurde er mit offenen Armen empfangen

und konnte seinem Erfindertrieb ungestört nachgehen. Er war ein großer Praktiker

und konnte schon im Jahre 1901 unter Ausnutzung der Braunschen Erfindungen mit

einem Funkensender den Ozean überbrücken. Beide, Marconi und Braun, erhielten

für ihre Leistungen 1909 den Nobelpreis.

Die Elektronenröhre

Andere Forscher, wie der Österreicher Robert von Lieben (1878-1913) und der

Amerikaner Lee de Forest (1873-1961) suchten nach einer Möglichkeit, die

schwachen Empfangssignale zu verstärken. So entstand - von beiden etwa

gleichzeitig entwickelt - um 1906 die Elektronenröhre, die elektrische Signale

verstärken konnte, sie beherrschte über 60 Jahre die Funktechnik. Insbesondere

auch deshalb, weil es 1913 Alexander Meißner (1883- 1958) bei Telefunken gelang,

mit der neu geschaffenen Elektronenröhre eine Sender zu bauen. Im nachfolgenden

Ersten Weltkrieg wurde über alle Weiterentwicklungen der Mantel des Schweigens

ausgebreitet und die Funktechnik hauptsächlich militärisch genutzt. Erst nach

dem Krieg wurde bekannt, dass Walter Schottky (1886-1976) währenddessen

bedeutende Erfindungen zu Elektronenröhre und Empfängertechnik erarbeitet hatte.

Schottky leistete später auch wesentliche Vorarbeiten für den Transistor, der

Grundlage moderner Elektronik. Er lebte und forschte später über 30 Jahre in

Pretzfeld bei Forchheim.

Verbreitung des Rundfunks

Während in den USA die Verbreitung des Rundfunks sehr liberal gehandhabt

wurde, kam in Deutschland erst im Jahre 1923 die offizielle Zulassung für den

privaten Gebrauch. Zahlreiche Firmen befassten sich damals mit der Entwicklung

von Empfängertypen dieser neuen Technik, zunächst in batteriebetriebener

Ausführung, dann für Netzanschluss. In den 1930er Jahren gab es ein großes

Angebot in komfortablen Gehäusen, dem Geschmack der damaligen Zeit entsprechend.

Nach 1933 gelang es der autoritären Regierung innerhalb kürzester Zeit , die

Kenntnisse und Erfahrungen aller deutschen Firmen zusammenzufassen, um einen

Billigempfänger zu konstruieren, der den damaligen Stand der Technik

repräsentierte, genannt VE 301. Er wurde zueinem festgelegtem Preis von allen

Firmen angeboten und war als Volksempfänger ein wichtiges Propagandaelement.

Inzwischen war Gesamtdeutschland mit Sendern und einheitlichem Programm

überzogen.

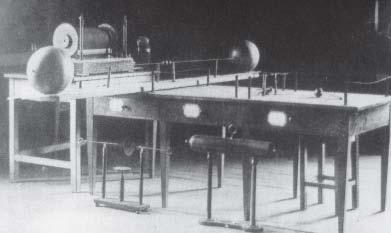

Fernsehempfänger der „Tekade“

aus dem Jahre 1930 mit einer mechanisch angetriebenen Lochscheibe (anstatt der

später verwandten Bildröhre) zur Erzeugung eines sehr kleinen Fernsehbildes.

Repro: W. Mayer.

Erste Fernseher

Schon 1930 kam der Wunsch nach einer Bildübertragung auf. Man erkannte sehr

schnell, dass die bis dahin bekannten mechanischen Verfahren nicht zum Ziel

führen konnten und erinnerte sich an die Kathodenstrahlröhre, die K.F. Braun

schon 1897 erfunden hatte. Mit Weiterentwicklungen von Manfred von Ardenne

(1907-1997) und Telefunken entstanden dann die ersten Fernsehempfänger. Die Post

legte aufgrund ihrer Funkhoheit immer wieder verbesserte Fernsehnormen

(Zeilenzahlen) fest, angepasst an die technische Weiterentwicklung. Schließlich

stand 1939 in Deutschland ein Fernsehempfänger auf dem Tisch, der technisch die

Weltspitze darstellte. Die Kathodenstrahlröhre zur Bildwiedergabe hatte schon

einen rechteckigen Schirm, was nach dem Zweiten Weltkrieg lange nicht mehr

beherrscht wurde. Aber leider musste 1939 die Weiterentwicklung und Fertigung

kriegsbedingt eingestellt werden.

Wiederaufbau in Deutschland – Erfindung des

Transistors in den USA

Nach dem Krieg musste in Deutschland improvisiert werden. Alte Radios

mussten mit den vorhandenen Mitteln aus ehemaligen Wehrmachtsbeständen repariert

werden, neue Radios wurden mit den gleichen Mitteln zusammengebastelt. Aber nach

wenigen Jahren bescherte das Wirtschaftswunder eine bunte Vielfalt von

Empfangsgeräten, die auch bald für den Ultrakurzwellenfunk tauglich waren. Ende

1947 wurde in den USBell Laboratories von William Shockley (1910-1989), John

Bardeen (1908-1991) und Walter Brattain (1902-1987) der Transistor entdeckt,

wofür sie 1956 gemeinsam den Nobelpreis erhielten. Der Transistor kann wie die

Elektronenröhre als Verstärker und Schalter technisch angewendet werden. Die

Vorarbeiten von W. Schottky in Deutschland spielten dabei eine wesentliche

Rolle. Auch wurde der Effekt schon 1926 von dem deutschjüdischen Physiker Julius

Lilienfeld (1881-1963) beschrieben, blieb aber damals unbeachtet. Etwa 10 Jahre

nach 1947 hat es noch gedauert, bis der Transistor in der Fertigung beherrscht

wurde, ab etwa 1960 begann sein Siegeszug, der bis heute die Elektronenröhre

fast vollständig verdrängt hat. Die Gründe liegen in den kleineren Abmessungen,

in der billigen Herstellung und dem geringeren Energieverbrauch. Nur als

Bildröhre, in der Sendertechnik, bei Verstärkern für manche Musikinstrumente und

bei Hochpreis- eräten für Audio- Fans spielt sie noch eine Rolle. Der

ursprüngliche Transistor wurde dann noch als so genannter Feldeffekt-Transistor

weiterentwickelt. Auf diesem Wege war es dann möglich, das Verstärker- oder

Schaltelement auf Abmessungen bis zu 1/10000 Millimeter zu reduzieren. Mit

dieser Technik wurden dann so genannte Integrierte Schaltkreise (ICs) möglich,

bei denen auf Flächengrößen von weniger als ein Quadratzentimeter Tausende von

Einzelelementen untergebracht werden konnten, was erst die kompakte Bauweise von

Computern oder Handys ermöglichte. In knapp 100 Jahren ist damit von der

Elektronenröhre zum Integrierten Schaltkreis ein enormer Fortschritt erreicht

worden.

Farbfernsehen

Gedrängt durch das Farbbild des Kinos war auch beim Fernsehen zwischen 1960

und 1970 die Einführung der Farbe ein neues Ziel. Es war schon bekannt, dass mit

drei passend gewählten Grundfarben jede farbige Nuance, die in der Natur

vorkommt, dargestellt werden kann. Das neu einzuführende Farbsystem musste wegen

der in großer Zahl vorhandene Schwarzweißempfänger mit diesen verträglich sein.

Umgekehrt musste der Farbempfänger das Signal der Schwarz-Weiß-Sendung

empfangen. Diese Aufgabe wurde Kompatibilität und Rekompatibilität genannt.

Amerikanische Forscher lösten das schwierige Problem im so genannten NTSC

System. Der deutsche Erfinder Walter Bruch (1908-1990) bei Telefunken

präsentierte 1962 eine weitere Verbesserung, die größere Übertragungssicherheit

gewährleistete. Das amerikanische NTSC System wurde damit zu PAL erweitert und

ist bis heute – immerhin 40 Jahre später – in Europa gebräuchlich.

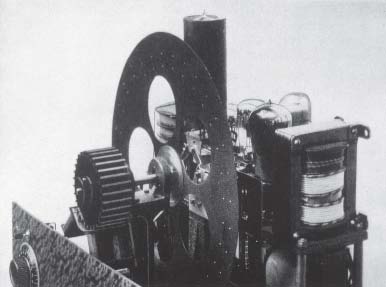

Eine Röhre „Made in China“ in

einem „High-End“ Mikrofonverstärker „Made

in USA“, Baujahr 2004. Elektronenröhren für Verstärker werden praktisch

nur noch in osteuropäischen Staaten und in China hergestellt. Foto:

A. Mayer

Tonband und Video

Ein besonderes Kapitel ist der Aufzeichnung von Ton- und Bildsignalen zu widmen.

Beide Aufzeichnungsarten sind für die Rundfunktechnik in Studio und Heim

wichtig, um den Zeitversatz zu ermöglichen, also die zeitliche Trennung von

Aufnahme und Wiedergabe. Hierzu stand schon lange vor der Einführung des

Rundfunks zur Tonaufzeichnung die Schallplatte zur Verfügung. Hierbei überträgt

ein Stichel durch mechanische Bewegungen den Schall in eine zur Spur seitliche

Gravur, die dann - ebenfalls mechanisch - wieder abgenommen und in den Ton

zurückverwandelt werden kann. Für die Umwandlung der mechanischen Bewegung in

den Schall (und umgekehrt bei der Aufnahme) sorgten dabei im Laufe der

Entwicklung immer wieder verbesserte Elemente. Die begrenzte Leistungsfähigkeit

der Schallplatte war der Auslöser für die Tonbandtechnik, also der magnetischen

Aufzeichnung des Signals. Die Magnetisierung einer Eisenschicht auf einem

Kunststoffband speichert den Ton. Die Aufzeichnung ist löschbar, das Band wieder

verwendbar. Wesentlich zur Realisierung dieses Verfahrens hatte Mitte der 1930er

Jahre der Erfinder Eduard Schüller (1904-1976) - dem Verfasser noch persönlich

bekannt - bei der Firma AEG beigetragen, obwohl der Effekt der magnetischen

Speicherung schon lange bekannt war. Durch Verbesserung der Aufzeichnungsköpfe

und der Bandes wurde das Verfahren perfektioniert, auch für den Heimgebrauch.

Ungelöst war noch die Aufzeichnung von Bildsignalen, weil die mehr als

hundertfach höhere Signaldichte zu einer sehr hohen, nicht mehr beherrschbaren

Bandgeschwindigkeit geführt hätte. Die erste Idee kam etwa 1955 aus den USA von

der Firma Ampex. Nicht mehr das Band, sondern der Magnetkopf bewegte sich mit

der erforderlich hohen Geschwindigkeit und die Magnetspuren entstanden als Teil

eines Bildes quer zur Bewegungsrichtung des Bandes mit Kopfgeschwindigkeiten von

140 Kilometer pro Stunde. Die Bedienung einer solchen Maschine war äußerst

schwierig, sie kam deshalb für den Heimgebrauch nicht in Frage. Hier setzte

wieder eine Idee von Eduard Schüller von 1953 ein, die dann weltweit bei

Videorekordern verwendet wurde. Das Magnetband wurde um eine Trommel geführt, in

der auf einer Scheibe und durch einen Schlitz der Magnetkopf rotiert. Es

entstehen so schräge Spuren auf dem Band, lang genug, um ein komplettes

Bildsignal ohne Unterbrechung aufzuzeichnen.

Ein vertikaler Schnitt durch

einen modernen Fernsehempfänger. Das wesentliche

Bauteil ist die Bildröhre, die elektronische Schaltung links unten nimmt nur

noch

begrenzten Platz ein, weil weitgehend Integrierte Schaltkreise verwendet werden.

Ausstellungsstück im Rundfunkmuseum. Foto: A. Mayer.

CD und DVD

Der Nachteil der magnetischen Signalaufzeichnung ist die notwendige

Berührung zwischen Band und Magnetkopf, die natürlich einen gewissen Abrieb mit

sich bringt. Außerdem ist das Auffinden bestimmter Aufnahmepositionen mit einem

zeitaufwendigen Umspulvorgang verbunden. Es war deshalb ein erheblicher

Fortschritt, als man die berührungslose Aufzeichnung und Abtastung auf einer

Platte beherrschen lernte, heute als CD (für Ton) oder DVD (für Bild) -Spieler

gebräuchlich. Bei dieser digitalen Technik wird mit Hilfe eines Laserstrahls die

Information auf der Oberfläche einer Platte eingebrannt und auch wieder

abgetastet, wobei das reflektierte

Licht genutzt wird. Die digitale Technik bringt nicht nur bei der

Signalaufzeichnung Vorteile. Sie ist im Vergleich zur konventionellen

Analogtechnik viel unempfindlicher gegen Störungen, auch bei drahtloser

Übertragung. Sie wird deshalb bei Handys, aber auch zunehmend im Ton- und

Fernsehrundfunk angewandt. Die Informationen für Ton und Bild werden nicht in

analogen Schwingungen, sondern als 0 oder 1 Signal („binärer Code“) übertragen

bzw. gespeichert, ähnlich wie beim Morsealphabet der Anfangszeit.

Alle beschriebenen Entwicklungsschritte werden im Rundfunkmuseum durch

ausgestellte Objekte anschaulich dargestellt.

Walter Mayer |